【初心者必見】初めて家を売る時に知っておきたい基礎知識まとめ

家の取引は高額なので、日用品を買うような感覚で気軽に売買!というわけにはいきません。

利益の振り幅も大きいため、始めて売る時は大損しないか心配になってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、初めて家を売る際に知っておきたい基礎知識をまとめました。

事前に売却の予備知識を得て不安感をなくし、家を売却する際に少しでもお役に立てていただければ幸いです。

目次

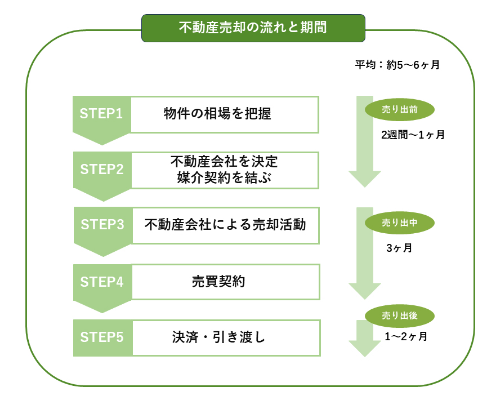

不動産売却の流れと期間

まずは不動産売却はどのような流れで進むのか、大体の流れを追っていきましょう。

不動産を売却するまでのステップは次のようになります。

1【ステップ1】物件の相場を把握

2【ステップ2】不動産会社を決定・媒介契約を結ぶ

3【ステップ3】不動産会社による売却活動

4【ステップ4】売買契約

5【ステップ5】決済・引き渡し

1つひとつ詳しく見ていきます。

1【ステップ1】物件の相場を把握

物件の相場を把握しておかないと、利益が大幅に減ってしまうことがあります。

売却価格を相場よりも安く設定してしまうと本来得られるはずの利益が得られず、逆に高く設定すると中々買い手がつかずに物件が売れ残ってしまうためです。

土地と建物を同時に査定したい場合には、不動産会社による査定(無料)と不動産鑑定士による本格的な鑑定(有料)があります。

不動産会社の査定には簡易査定と訪問査定の2段階があります。

簡易査定とは入力データだけでする査定、訪問査定とは現地まで赴いて立地や隣接道路・日当たり・眺望など書類からではわかりにくい情報まで含めてする査定です。

最初に簡易査定を複数社へ依頼し、査定結果や担当者の反応・雰囲気などを見て、ピックアップした会社に訪問査定を頼みましょう。

査定依頼は、複数社への依頼をおすすめします。

1~2社だけだと査定価格が偏っていてもわからないためです。

他社より極端に高い査定額を出す会社は信用できません。

物件を売りたいエリアでたくさんの売却実績がある会社は、ノウハウが確立されていて安心できるでしょう。

土地だけの査定をする場合は、自分でも調べることができます。

「土地が実際に売れるとされる価格」の目安は経験的に

■実際に売れるとされる価格の目安 = 公示価格×1.1

= 路線価×10/8×1.1

= 固定資産税評価額×10/7×1.1

とされています。

例えば、公示価格が5,000万円だとすれば、実際には5,500万円ほどで売れると予測できます。

| 方法 | 特徴 | |

| 土地+建物 | 不動産会社へ査定を依頼 (簡易査定・訪問査定) |

・不動産会社によって査定額が異なる ・無料 |

| 不動産鑑定士に鑑定を依頼 | ・地価公示法に基づいた正式な評価額 ・鑑定費用がかかる(一般的な住宅であれば20万~30万円ほど ) |

|

| 土地 | 公示価格から相場を算出 | ・公示価格を発表しているサイト 国土交通省「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」 国土交通省「土地総合情報システム」 などから算出 ・無料 |

| 路線価 (公示価格の8/10ほど) から相場を算出 |

・路線価を発表しているサイト 国税庁「路線価図・評価倍率表」 一般財団法人・資産評価システム研究センター「全国地価マップ」 などから算出 ・無料 |

|

| 固定資産税評価額 (公示価格の7/10ほど) から相場を算出 |

・毎年4月に届く納税通知書で確認 ・無料 |

物件の相場把握について、詳しくはこちらで解説していますのでご参照ください。

【お金税金 不動産の価格相場を調べる5つの方法】

https://www.living-life.co.jp/kodate/sell/column/detail7.php

なお、弊社でも無料で物件の査定を行っております。

売却を検討の際は是非、お気軽にご相談ください。

2【ステップ2】不動産会社を決定・媒介契約を結ぶ

物件の相場が把握できたら、次は仲介を依頼する不動産会社を決めましょう。

決め手となるポイントは次の5つです。

● 契約をしつこく勧誘してこない

● 対応が早い

● 対応が丁寧・質問にきちんと答えてくれる

● 口コミ・評判が良い

● 創業から長い(実績がありノウハウが確立されている)

不動産売却を成功させるカギは、信頼できる不動産会社を見極めパートナーとして選ぶことです。

中には物件の情報を自社だけで独占して利益を上げようとする”囲い込み”を行う業者もあるので、気をつけてくださいね。

もちろん弊社はお客様に寄り添い、誠意をもってお取引を仲介いたしますので、安心してご依頼ください。

不動産会社との契約種類には専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約の3つがあります。

各媒介契約の特徴を表2.に示します。

| 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |

| 契約社数 | 1社 | 1社 | 複数社 |

| 売主本人が自力で買主を 探した場合の手数料 |

不要 | 要 | 不要 |

| REINSへの登録義務 | 有(7日以内) | 有(5日以内) | 無 |

| 売主への状況報告義務 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 | 無 |

| 契約期間 | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 | 規定なし(3ヶ月間推奨) |

| メリット | ・1社のみと契約のため、不動産会社のモチベーションが上がりやすい。 ・REINSへ登録するので、物件情報が広まりやすい。 |

・1社のみと契約のため、不動産会社のモチベーションが上がりやすい。 ・REINSへ登録するので、物件情報が広まりやすい。 |

・複数社の販売ルートを利用できる。 |

| デメリット | ・囲い込み(物件情報を独占して自社の利益を高くする行為)の可能性がある。 | ・囲い込み(物件情報を独占して自社の利益を高くする行為)の可能性がある。 | ・他社で買主が見つかった場合には報酬を得られないため、販売活動に力を入れてもらえない可能性がある。 |

自分にはどの契約が合っているかよく考えてから契約しましょう。

3【ステップ3】不動産会社による売却活動

媒介契約がすめば、後は不動産会社が営業力を発揮して売却活動に励んでくれます。

活動内容は主に次のようなものとなります。

● 不動産売買サイトへの掲載

● チラシでの宣伝・広告

● 内覧の立会い

● 条件交渉

不動産会社からの「買主が現れました!」という吉報を待ちましょう。

内覧を受けるときのポイント

内覧を受けるときのポイント

■ 室内を片付けて整理整頓しておこう!

■ キッチンやバスルーム、トイレなどの水回りを綺麗にしておこう!

■ 匂いがこもらないように、換気しておこう!

早く高く売るためには、買い手候補である内覧者に好印象を持ってもらうことが大切です。

ここに住みたい!と思わせられるように明るく清潔な雰囲気を心掛けましょう

4【ステップ4】売買契約

無事に買い手が現れたら、売買契約書の取り交わしです。

売買契約時には、次の金銭のやり取りが発生します。

● 買主から手付金が支払われる(不動産金額の5~10%ほど)

● 契約を仲介した不動産会社に仲介手数料の1/2を支払う

手付金は売買契約を解除する権利を売主・買主に与える役割があります。

契約を解除する際は、

■ 買主都合の場合 → 手付金はそのまま売主のものに。

■ 売主都合の場合 → 手付金の2倍を買主に支払う。(手付金を返還+同額の違約金を支払う)

ということでキャンセルが成り立ちます。

仲介手数料は不動産会社によって違いますが、上限額は

■仲介手数料の上限額 = (売却価格 × 3% + 6万円)+消費税

※売却価格400万円以上の場合の速算式

と決められています。

5【ステップ5】決済・引き渡し

決済・引き渡し日には、下記のことが行われます。

● 残代金が支払われる(売買代金から手付金を引いた分)

● 仲介手数料の残り1/2を支払う

● 名義変更(法務局)

金銭のやり取りと名義変更は一般的に同日に行われます。

代金を支払ったのに名義が変更されていない、名義を変更したのに代金が支払われていないというような問題が生じないようにするためです。

決済・引き渡し日には、売主・買主・不動産会社担当者・司法書士の4名が立ち会います。

司法書士は名義変更時に所有権移転登記などの手続きをしてくれる専門家です。

登記手続きは自分でもできますが、専門家に頼った方が安心です。

決済・引き渡しによって、金銭のやり取りと名義変更が終われば取引の終了となります。

不動産売却に必要な書類

次に、不動産売却に必要な書類をステップごとに紹介します。

1主な書類の必要なタイミングと入手方法

主な書類の必要なタイミングと入手方法を表3.にまとめました。

| 必要なタイミング | 入手方法 | |

| 登記済証(権利証)または 登記識別情報通知 |

訪問査定(ステップ1) 引き渡し(ステップ5) |

不動産を取得した時に 法務局から受け取る |

| 確定測量図 | 訪問査定(ステップ1) 引き渡し(ステップ5) |

確定測量時に 測量会社から受け取る |

| 確認申請書、確認済証、 検査済証 |

媒介契約(ステップ2) | 不動産を取得した時に次のいずれかから受け取る ・特定行政庁の「建築主事」 ・民間の「指定確認検査機関」 |

| 付帯設備表・告知書 | 売買契約(ステップ4) | 不動産会社が準備 |

| 固定資産税・都市計画税通知書 | 引き渡し(ステップ5) | 毎年郵送で送られてくる |

| 固定資産評価証明書 | 引き渡し(ステップ5) | 役所 |

| 住民票 | 引き渡し(ステップ5) | 役所 |

| 実印の印鑑証明書 | 引き渡し(ステップ5) | 役所 |

| 抵当権抹消書類 | 引き渡し(ステップ5) | 住宅ローン先の金融機関 |

2訪問査定【ステップ1】に必要な書類

簡易査定では特に事前に準備する処理はありませんが、訪問査定を依頼する場合は次の書類が必要になります。

● 登記済証(権利証)または登記識別情報通知

● 確定測量図

「登記済証(権利証)」「登記識別情報通知」は、不動産を購入した時の手続き時(新築の場合は所有権保存登記、中古の場合は所有権移転登記)に法務局から交付される「所有者であることを証明する」書類です。

登記済証も登記識別情報も同じ役割の書類を指しますが、2004年(平成16年)以前に登記をした場合は登記済証、2005年(平成17年)以降に登記した場合は登記識別情報通知が交付されています。

「確定測量図」は、売却物件の境界を全て確定させた測量図です。

隣接している土地や道路の境界線が全てはっきりしていることを証明するもので、将来の揉めごとに対して安心材料となる書類です。

3媒介契約【ステップ2】に必要な書類

不動産会社と媒介契約を結ぶ時は、次の書類が必要になります。

● 本人確認書類

● 確認申請書、確認済証、検査済証

● 物件の間取り図・パンフレット・管理規約など

本人確認書類とは、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートといった、本人だと確認できる証明書のことです。

「確認申請書」は、これから作る建物の条件が建築基準法に適合しているかチェックを受けるために、工事前に提出する書類のことです。

「確認済証」は、これから作る建物の条件が建築基準法に適合していることを証明する書類のことです。

「検査済証」は、完成した建物が建築基準に適合していることを証明するための書類のことです。

物件の間取り図やパンフレット、管理規約も、不動産会社が売却活動を行いやすくするために、できるだけ準備しておいた方がよいでしょう。

4売買契約に必要な書類【ステップ4】

買主と売買契約を結ぶ時は、次の書類が必要になります。

● 付帯設備表・告知書

● 実印(印鑑登録を行った印鑑)

「付帯設備表」とは、物件に備え付けられている設備について知らせる書類です。

建物に備え付けられた設備(エアコンやインターホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機など)の不具合や状態について、不動産会社が用意した書類に記載します。

「告知書」とは、過去からの物件・周辺環境の不具合について記載する書類です。

こちらも付帯設備表と同じく、不動産会社が用意した書類に記載します。

「実印」とは市役所・区役所などに印鑑登録し、公的に認められた印鑑のことです。

5引き渡しで必要な書類【ステップ5】

引き渡し時には次の書類が必要になります。

● 登記済証(権利証)または登記識別情報通知

● 確定測量図

● 固定資産税・都市計画税通知書

● 固定資産評価証明書

● 住民票

● 実印の印鑑証明書

● 抵当権抹消書類

登記済証(権利証)または登記識別情報通知、確定測量図については先に述べたので割愛します。

「固定資産税・都市計画税通知書」は固定資産税・都市計画税を所有者へ通知する書類です。

通知時期は各自治体で異なりますが、毎年4~5月に届くところが多いようです。

「固定資産評価証明書」は、土地や建物などの固定資産について、その評価額を証明する書類です。

「住民票」は、住民に関する氏名・住所等が記載されている帳票のことです。

「実印の印鑑証明書」とは、市区町村の役所に登録された印鑑(実印)が本人のものであると公的に証明する書類です。

「抵当権抹消書類」とは、住宅ローンを完済し、金融機関に抵当権がないことを証明する書類です。

5その他

その他、必須ではなくても状況によっては用意しておいた方がよい書類があります。

例えば次のようなものです。

● 耐震診断報告書(1981年以前に建てられた家)

● アスベスト使用調査報告書(1975年以前に建てられた家)

耐震基準は1981年を境に旧耐震基準(震度5強レベル以上)から新耐震基準(震度6強~震度7レベル以上)に変わり、アスベストは1975年に含有率5%を超える吹付けが禁止となりました。

そのため、1981年以前に建てられた家の場合は耐震診断報告書を、1975年以前に建てられた家の場合はアスベスト使用調査報告書を準備しておいた方がよいでしょう。

※各書類は「間に合わない!」と焦らないためにも、余裕をもって準備しておきましょう。

不動産売却にかかる費用

最後に、不動産売却にかかる費用にはどんなものがあるのか、どのくらいかかるのかをご紹介します。

不動産売却には次のような費用が発生します。

| 手数料 | 費用目安 | 支払いタイミング |

| 譲渡所得税 | (売却価格 - A - B)× 譲渡所得税率 ※A=物件の購入や売却にかかった実費・諸経費 ※B=条件を満たした時に売却価格から差し引ける特別控除額 |

売却翌年の確定申告時 |

| 仲介手数料 | (売却価格 × 3% + 6万円)+消費税10% ※売却価格400万円以上の場合の速算式 |

売買契約の締結時と物件の引渡し時 (支払額の半額づつを2回に分けて) |

| 印紙税 | ・1万円 (売却価格1,000万円超~5,000万円以下、令和9年3月31日まで) ・3万円 (売却価格5,000万円超~1億円以下、令和9年3月31日まで) |

売買契約書の作成時 |

| 住宅ローンの返済手数料 | 3万3,000円ほど(金融機関による) | 金融機関へのローン返済時 |

| 抵当権抹消費用 | 登録免許税1,000円+司法書士への申請手数料1万5,000円ほど | 法務局での登記時 |

●譲渡所得税とは、不動産の売却で得た利益(=譲渡所得)にかかる税金のことです。

不動産の売却価格から、その不動産を購入したときにかかった実費や売却でかかった諸経費などを差し引き、さらに適用できる控除額を差し引いて、譲渡所得税率をかけて算出します。

譲渡所得税率は、その物件を何年所有していたかによって変わります。

譲渡所得税についてはこちらで詳しく解説していますので、是非ご参照ください。

【相続した土地を売却する際にどれくらい税金がかかるのか】

https://www.living-life.co.jp/kodate/sell/column/detail3.php

●仲介手数料とは、売買契約が成立した際に取引を仲介した不動産会社に支払う成功報酬のことです。

複数の不動産会社に依頼していた場合は成約に至った不動産会社のみに支払います。

仲介手数料についてはこちらで詳しく解説していますので、是非ご参照ください。

【不動産売却にかかる手数料とは?仲介手数料の計算方法について】

https://www.living-life.co.jp/kodate/sell/column/detail11.php

●印紙税とは、売買契約書に課される税金のことで、国が発行する収入印紙という証票を書類に貼って納税します。

税額は契約金額に応じて変わります。

印紙税について詳しくはこちらをご覧ください。

【国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

●住宅ローン返済手数料とは、まだ住宅ローンが残っていて、物件を売却するために一括返済に切り替える際に発生する手数料のことです。

●抵当権抹消費用とは、住宅ローンを返し終わることによって借り先から抵当権が抹消されたことを証明するための抵当権抹消登記に必要な費用のことです。

所有権移転登記と同じように自分でもできますが、司法書士に依頼した方がスムーズで安心できます。

例えば、次の条件の不動産売却にかかる費用を考えてみましょう。

<条件>

・売買金額:5,000万円

・物件の購入や売却にかかった実費・諸経費:1,500万円

・物件の用途:マイホーム → 「マイホームを売ったときの特例」で3,000万円控除適用可

・所有期間:20年 → 「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」で譲渡所得税率10%

・住宅ローン完済

この時、動産費用にかかる費用は

■譲渡所得税=(5,000万円ー1,500万円ー3,000万円)× 10% = 50万円

■仲介手数料=(5,000万円 × 3% + 6万円)+消費税10% = 171.6万円

■印紙税=1万円

合計222.6万円となります。

結構な額ですね。

節税対策についてはこちらで詳しく解説していますので、是非ご参照ください。

【土地の売却にかかる税金を節税する13+αの方法】

https://www.living-life.co.jp/kodate/sell/column/detail6.php

Q&A

Q 確定申告は必要ですか?

A

不動産売却では次の場合に確定申告が必要になります。

・売却益が発生した時(譲渡所得がプラスである時)

・特例や特別控除を受ける時 (譲渡所得の損益に関わらず)

譲渡所得がマイナスになる譲渡損失時は基本的に確定申告の必要はありません。

しかし、節税のために特例や控除を受ける場合は、譲渡損失時でも確定申告が必要となります。

確定申告期間は原則、売却日の翌年の2月16日〜3月15日となるので、忘れずに行いましょう。

Q 売買契約書を紛失してしまいました。どうすればよいですか?

A

売買契約を手掛けた仲介不動産会社から写しをもらってください。

売買契約書が必要になるのは、主に次の2つの場合です。

・確定申告時

・買主から苦情があった時

確定申告時には、売却価格を証明するために売買契約書の写しを添付しなければなりません。

買主から苦情があった場合も、契約不適合責任(※3)の期間や範囲を証明するために売買契約書が必要となります。

※3 契約不適合責任・・・不動産が契約内容に適合しない場合に、売主が買主に対して責任を負うこと。

Q 書類への押印はシャチハタのようなゴム印でもよいのですか?

A

シャチハタは変形の恐れがあり実印登録できません。

不動産売買の契約時や名義変更時の押印は、実印として登録されている印鑑で押印することになります。

Q

確認申請書、確認済証、検査済証を獲得するには、

書類を具体的にどこに提出すればよいのですか?

A

特定行政庁の「建築主事」か民間の「指定確認検査機関」に申請します。

建築主事とは、都道府県・市区町村の一部に置かれている建築確認申請の審査を行う専門の役職です。

指定確認検査機関とは、国土交通大臣や知事から指定された建築確認申請の審査を行う民間機関です。

申請手続きは、不動産会社や司法書士が行うことが一般的です

まとめ

この記事では、初めて家を売る際に知っておきたい基礎知識についてまとめました。

少しでも有利な取引をしていただくための参考になれば嬉しい限りです。

リビングライフは1990年の創立以来、「住まいから始まる幸せの生涯設計を提案する」という理念を掲げ、お客さまと共に歩んでまいりました。

これからも不動産売買・賃貸の仲介や節税・資金計画へのアドバイスなど、不動産についてのサポートを通じて皆さまに寄り添い、ニーズに応えられる会社であり続けたいと考えております。

大田区・品川区を中心とした東京城南エリア、川崎市・横浜市を中心にした神奈川エリアでサービスを提供いたしておりますので、是非いつでもお気軽にご相談ください。

関連URL

国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm

国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm