古い家はそのまま売るべき? 解体して更地を売るべき?

空き家になってしまった古い家を売却したい場合には、次の2つの方法があります。 1. 古い家を解体せずに、建っている状態でそのまま売る 2. 建築物を全て解体して、更地として売る この記事では、そのまま売却か更地売却かを選択する際のポイントについて解説していきます。

目次

- 1. 「古い家」とは?

- 2. そのまま売り出す際のメリット・デメリット

- 2-1. メリット

- 2-1-1. 解体費用がかからない

- 2-1-2. 更地より固定資産税・都市計画税が低い

- 2-2. デメリット

- 2-2-1. 買い手がつきにくい

- 2-2-2. 売却価格が相場より低くなりやすい

- 3. 更地として売り出す際のメリット・デメリット

- 3-1. メリット

- 3-1-1. 買い手がつきやすい

- 3-1-2. 地盤の状態を確認しやすい

- 3-2. デメリット

- 3-2-1. 解体費用がかかる

- 3-2-2. 古い家付きの土地より固定資産税・都市計画税が高くなる

- 4. そのまま売却した方がよいパターン

- 4-1. 建物に価値がある物件

- 4-2. 再建築ができない物件

- 4-3. 査定価格より解体費用の方が高い物件

- 5. 更地にして売却した方がよいパターン

- 5-1. 建物に価値がなく、空き家の維持管理が難しい物件

- 5-2. 耐震性が低い物件

- 6. Q&A

- 7. まとめ

- 8. 関連URL

「古い家」とは?

「古い家」とは、具体的にどういう家を指すのでしょうか。

実は「古い家」の明確な定義はなく、一般的には国税庁が定めた法定耐用年数を「古い家」の基準として考えます。

法定耐用年数は、次のように建物が何の素材でできているかによって変わります。

<法定耐用年数>

■鉄骨鉄筋コンクリート → 47年

■鉄筋コンクリート造 → 47年

参照:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

法定耐用年数を過ぎた建物は、経年によって劣化していて法定上価値がないとみなされます。

古い家をそのままにして売り出すか、解体して更地として売り出すかは建物の状態や立地条件、市場の動向などを考慮して総合的に決めていきます。

そのまま売り出す際の

メリット・デメリット

古い家をそのままにして売却する場合には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

1メリット

古い家と土地をそのまま売却する場合は、次のようなメリットがあります。

1解体費用がかからない

2更地より固定資産税・都市計画税が低い

1つひとつ詳しく見ていきましょう。

古い家付きの土地として売却する場合は、ズバリ!解体費用がかかりません。一般的な戸建ての解体費用相場は大体100~300万円ほどといわれています。 その費用を負担せずに済むのは大きなメリットといえるでしょう。

「古い家付きのまま」と「更地のみ」の場合の固定資産税・都市計画税を比較すると

1古い家付きのまま → 土地に課される税金(住宅用地の特例適用あり)+古い家に課される税金

2更地のみ → 土地に課される税金(住宅用地の特例適用なし)

となります。

一見、②の「更地のみ」の方が古い家の分の税金がなくなるので、税金負担が軽いように思えるかもしれません。

しかし、土地の上に住宅用の建物が建っていると土地への固定資産税・都市計画税に対して表1.のような「住宅用地の特例」が適用され、税金を軽減できます。

| 固定資産税 | 都市計画税 | |

| 小規模住宅用地(200m2以下) | 評価額1/6 | 評価額1/3 |

| 一般住宅用地(200 m2超え) | 評価額1/3 | 評価額2/3 |

その結果、①の「古い家付きのまま」でいる方が、更地にしてしまうよりも税金の負担が軽くなります。

不動産を売却するまでは固定資産税・都市計画税を支払わなければならないので、古い家付きのままで所有している方が税制的にお得です。

2デメリット

古い家と土地をそのまま売却する場合は、次のようなデメリットがあります。

1買い手がつきにくい

2売却価格が相場より低くなりやすい

1つひとつ詳しく見ていきましょう。

土地の上にボロボロの空き家があると、買い手からの印象はあまりよくありません。

また、契約後に白アリや雨漏りといった建物に関するトラブルが起こる可能性もあります。

そのため、買い手から敬遠されてしまうことが多くなります。

古い家付きの土地の場合、買主側が家の解体費用などを負担することになります。

そのため、買主側が価格設定を低く求めていることがあり、売却価格が相場よりも低めになりがちです。

場合によっては、更地売却よりも安くなってしまうケースもあるので注意しましょう。

更地として売り出す際の

メリット・デメリット

更地にして売却する場合には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

1メリット

更地にして売却する場合は、次のようなメリットがあります。

1買い手がつきやすい

2地盤の状態を確認しやすい

1つひとつ詳しく見ていきましょう。

更地での売却は買い手にとって新たに住むイメージがわきやすいため、買主が現れる可能性が高くなります。

また、建物に対するトラブルが生じないのも大きな魅力です。

地盤が弱いと地盤沈下や建物が傾くといった危険性があるため、家を新しく建てる前には地盤調査が必要となります。(2000年(平成12年)から義務化。)土地が更地になっていると地盤の状態を確認しやすくなるので、買主にとっては安心材料の一つになるでしょう。

2デメリット

更地にして売却する場合は、次のようなデメリットがあります。

1解体費用がかかる

2古い家付きの土地より固定資産税・都市計画税が高くなる

1つひとつ詳しく見ていきましょう。

一般的な戸建ての解体費用相場は大体100~300万円ほどと言われています。

坪単価での相場は、

●木造 → 3~5万円

●鉄骨鉄筋コンクリート造 → 4~6万円

●鉄筋コンクリート造 → 5~10万円

ほどであり、30坪の木造家屋なら100~150万円程、鉄筋コンクリート造なら150~300万円程かかる見込みとなります。

捻出するのは大きな負担となるでしょう。

先にご説明した通り、住宅用の建物が建っている土地に関しては固定資産税・都市計画税に「住宅用地の特例」が適用されますが、更地には適用されません。

その結果、更地売却の方が古い家付きの土地売却よりも固定資産税・都市計画税が高くなります。

更地の状態でいつまでも売却できないと、高い税金を支払い続けなければなりません。

そのまま売却した方がよいパターン

古い家付きの土地として売却した方が良いパターンは次の通りです。

1建物に価値がある物件

2再建築ができない物件

3土地価格より解体費用の方が高い物件

1つひとつ詳しく見ていきましょう。

1建物に価値がある物件

法定耐用年数を過ぎていても、建物の状態によっては家付きとして売却した方が高値がつくことがあります。

「外観が傷んでいない」「設備が最新である」というように付加価値があり、まだまだ現役で活躍できる家であれば、自宅用や賃貸物件として需要があるでしょう。

また、趣がある家であればリノベーションして古民家として重宝されることもあります。

2再建築ができない物件

再建築ができない物件も、家を解体せずにそのまま売却した方がよいでしょう。

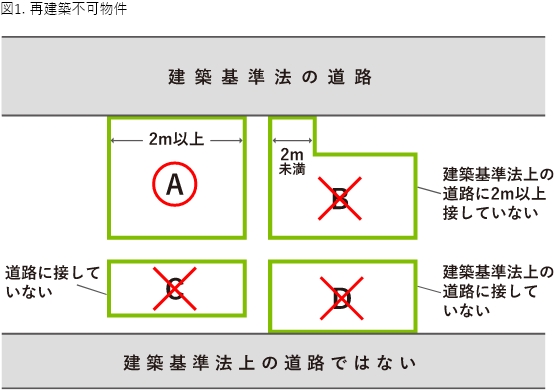

再建築ができない物件とは、接道義務を満たしておらず、今建っている建物を取り壊したら新しい建物はもう建てられない物件のことです。

「接道義務」とは、建築基準法上の道路(幅4 m以上)に接している土地でないと建物を建てられないという既定のことです。

建築基準法上の道路に接していない土地の場合は、幅2 m以上の接道がなければ建物を建てられません。

つまり、建築基準法上の道路(幅4 m以上)に接している土地か、接していない場合は幅2 m以上の接道がないと、再建築ができない土地ということになります。

例えば図1.の場合は、Aのみが建て替えOKでB、C、Dは建て替え不可となります。

3土地価格より解体費用の方が高い物件

家の市場価値の査定価格よりも解体費用が高い場合は、解体せずにそのまま古い家付きで売却しましょう。

家の査定価格を調べる主な方法を表2.に示します。

| 家の市場価値の算定方法 | 特徴 |

| 不動産鑑定士による鑑定価格 | ・地価公示法に基づいた正式な評価額 ・鑑定費用がかかる(一般的な住宅であれば20万~30万円ほど ) |

| 固定資産税評価額 | ・固定資産評価基準に基づき市町村により定められた評価額 (不動産鑑定士による鑑定価格の7割ほどが目安) ・毎年4月に届く納税通知書で確認可 |

| 不動産会社の査定額 | ・不動産会社によって異なり精度に欠ける ・査定費用は無料 |

| REINS Market Informationに掲載されている 類似物件の販売価格 |

・掲載されている類似物件の販売価格から売り出し価格の相場を予想 |

算定方法により査定価格が違ってくるので、複数の方法で算定した上で市場価値を予想することをおすすめします。

算定方法について詳しくはこちらをご参照ください。

【不動産の価格相場を調べる5つの方法 https://www.living-life.co.jp/kodate/sell/column/detail7.php】

【不動産一括査定とは?依頼すると本当にお得になるのか? https://www.living-life.co.jp/kodate/sell/column/detail5.php】

更地にして売却した方がよいパターン

では、兄弟姉妹間のトラブルを防ぐには一体どうしたらよいのでしょうか。

その対策方法は主に次の2つです

1建物に価値がなく、空き家の維持管理が難しい物件

2耐震性が低い物件

1つひとつ詳しく見ていきましょう。

1建物に価値がなく、空き家の維持管理が難しい物件

建物がボロボロで、買い手が住むことも誰かに貸すこともできないような状態であれば、空き家として放置する前に解体・売却してしまいましょう。

空き家として放置しておくと

1固定資産税・都市計画税がかかり続ける

2資産価値が低下する

3近隣の住民に迷惑がかかる

というデメリットが生じます。

利用していない物件に税金を支払い続けているのは不毛であり、物件の市場価値も時間が経過するにつれてますます下がっていきます。

また、空き家であることで近隣に迷惑がかかり「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定されると、その建物は住居とみなされなくなります。その結果、土地への固定資産税・都市計画税にも「住宅用地の特例」が適用されなくなり、税額が翌年から最大6倍まで跳ね上がることになります。

詳しくはこちらをご参照ください。

【空き家を放置しておくと税金が6倍に?!https://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx】

なお、家の解体タイミングは年末は避けて年始にすることをおすすめします。

土地の固定資産税は、毎年1月1日の時点の条件で算出されるからです。

例えば前年の12月に家を取り壊すと、次の年の1月1日時点では土地は更地になっているので「住宅用地の特例」を受けられません。

しかし、年明けを待って1月1日時点に住居が建っていれば、その年はずっと固定資産税・都市計画税は安いままです。

税金が安い状態で、ゆっくりと売却活動を行うことができるでしょう。

2耐震性が低い物件

地震の多い日本では、耐震性も物件を検討する際の大切なポイントとなります。

耐震基準は

●1981年(昭和56年)5月31日以前 → 旧耐震基準(震度5強レベル以上に対応)

●1981年(昭和56年)6月1日以降 → 新耐震基準(震度6強~震度7レベル以上に対応)

となっており、44年前(現在2025年時点)に基準が改訂されています。

新耐震基準に達しない物件は、地震での危険性が高くなるので住居として推奨されず、そのままでは住宅ローン控除を受けられません。

1981年(昭和56年)以前に建築された住宅を購入し、住宅ローンの控除を受けるためには、耐震改修を行って新耐震基準を満たさなければなりません。

具体的には「耐震基準適合証明書」を取得し、新耐震基準をクリアしていることを証明する必要があります。

そのため旧耐震基準で耐震性が低い物件には買い手がつきにくくなります。

売主側が改修工事を行い、かつ改修費用が解体費用を上回る場合は、いっそのこと建物を解体してしまった方が賢明でしょう。

Q&A

Q 家の解体にかかる費用をできるだけ抑えたいのですが、どうすればよいですか?

A

複数社から見積もりをとって依頼する業者を比較検討し、家電や粗大ゴミはなるべく自分で処理しましょう。 また、自治体によっては解体費用の補助制度もあるので、担当窓口やホームページなどで確認してみるとよいでしょう。

Q 家付きの土地を売却する時は、どういった特例を適用できるのですか?

A

適用できる特例には次のようなものがあります。

①物件所有期間による譲渡所得税率の軽減(物件所有期間5年超で譲渡所得税率軽減)

②マイホームを売ったときの特例(譲渡所得から名義人1人当たり最大3,000万円差し引ける)

③マイホームを売ったときの軽減税率の特例(物件所有期間10年超で譲渡所得税率がさらに軽減)

④特定のマイホームを買い換えたときの特例(2025年12月31日までに新しいマイホームに住み替えた場合、譲渡所得税を将来に繰り延べて納税可)

⑤被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(譲渡所得から最大3,000万円差し引ける)

⑥住宅用地の特例

適用条件に該当する場合は、是非利用しましょう。

Q

古い家付きの物件の契約後に、建物に関するトラブル(白アリ、雨漏りなど)が

判明した場合はどうすればよいのですか?

A

「古い家付きの土地」を売却した場合は「土地のみ」の取引として扱われることが多く、後から建物の問題が判明しても売主側に責任を生じさせないようにすることができます。

ただし、契約不適合責任の免責事項を1つずつ特約として売買契約書に書き出さなければなりません。

Q 法定耐用年数を過ぎたら、その建物にはもう住めなくなってしまうのですか?

A

老朽化が激しくなければそのまま住んでいて大丈夫です。

法定耐用年数を過ぎても、あくまで税務上の資産価値がなくなるだけで、すぐに建て替えや退去の必要があるわけではありません。

まとめ

この記事では、空き家になってしまった古い家を売却したい時に「そのまま古い家付きで売るか・解体して更地で売るか」を選ぶポイントについて解説いたしました。

どちらにするか迷ったら、ご紹介したメリット・デメリットを考慮して、どちらにするか慎重に選択しましょう。

もしご不安な点がございましたら、是非お気軽に弊社にご相談ください。少しでも皆さまが安心してお取引いただけるように、どちらの方法で売却すれば有利になるのかを考え、尽力させていただきます。

リビングライフは1990年の創立以来、「住まいから始まる幸せの生涯設計を提案する」という理念を掲げ、お客さまと共に歩んでまいりました。これからも土地家屋の売買や賃貸物件の仲介、節税や資金計画へのアドバイスなど、不動産に関するサポートを通じて皆さまに寄り添い、ニーズに応えられる会社であり続けたいと考えております。大田区・品川区を中心とした東京城南エリア、川崎市・横浜市を中心にした神奈川エリアでいつでもご連絡をお待ちしております。

関連URL

国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号):https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号):https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000031.html

国土交通省「中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm

国税庁:「No.1211-5 要耐震改修住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-5.htm