所有権移転登記とは?登記のタイミングはいつ?必要な費用や書類についても解説

家や土地の所有者が変わる場合は、法務局で所有権移転登記をして登記簿の所有者情報を更新する必要があります。

所有者を公示して権利を証明しておかないと、様々な問題が生じてしまうためです。しかし、登記手続きは普段の生活を送るうえであまり馴染みがないため、イメージをつかみにくいという方も多いでしょう。

そこでこの記事では、所有権移転登記とはどのようなものなのか、誰がどのタイミングで行うのか、かかる費用や期間、必要な書類などについてお伝えしていきます。

目次

所有権移転登記とは?

所有権移転登記とは、名義変更をして不動産の所有権がどこにあるのかを明確にする手続きです。

申請は法務局で行い、手続きの際には登録免許税が課されます。

所有権移転登記は、土地や建物の所有者が変わる次のような場合に申請します。

1不動産の売買

2不動産の相続

3不動産の生前贈与

4離婚による不動産の財産分与

登記手続きは個人ですることも可能ですが、必要書類の準備・作成・提出などが煩雑なため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。法人の場合は会社の合併や分割などでも所有権移転登記を申請しなければなりませんが、この記事では個人間の所有権移転の場合を考えていきます。

所有権移転登記を行うタイミング

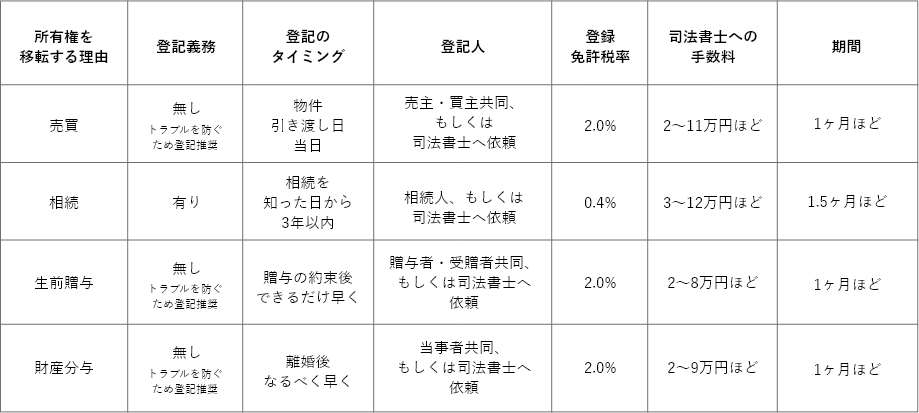

所有権移転登記を行うタイミングは、所有権を移転する理由によって異なります。

1つひとつ詳しく見ていきましょう。

1不動産を売買したとき

不動産の売買時の所有権移転登記は、トラブルを防ぐために、一般的には物件の引き渡し日当日に行われます。

自分たちで行う場合は売主・買主が共同で法務局へ申請しますが、実際の取引では代理として司法書士に手続きを依頼するケースが殆どです。

物件の引き渡し日は、多くの場合売買契約の締結日から1~3ヶ月ほど後となります。

2不動産を相続したとき

不動産の相続時の所有権移転登記は、相続人が相続を知った日から3年以内に行わなければなりません。

所有者不明の土地が増加することを防ぐため、「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」によって令和6年4月1日から義務付けられました。

令和6年3月31日以前に相続した所有権移転登記をしていない不動産については、令和9年3月31日までが相続登記の期限となります。

違反すると、10万円以下の過料の対象となるので、後回しにしてうっかり申請し忘れていた!なんてことがないように注意しましょう。

3不動産を生前贈与されたとき

不動産の生前贈与時の所有権移転登記は、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)が共同で行います。

口約束だけで、もし所有者移転登記が行われていないうちに贈与者が亡くなった場合は第三者に権利を証明できません。

他の法定相続人にも権利が生じると相続トラブルにもつながってしまうので、約束後はできるだけ早めに贈与契約書の作成や所有者移転登記をしておくことが大切です。

4離婚により不動産の財産分与をしたとき

離婚による財産分与の所有移転登記においては、特に期間が決まっているわけではありませんが、離婚後なるべく早めにしておいた方がよいでしょう。

共有財産だった自宅や土地をどちらか片方の名義にする場合は、当事者が共同で申請を行う必要があります。

時間が経つと相手の気持ちが変わって揉めるケースもあるので、離婚成立後は可能な限り速やかに名義を変更しましょう。

住宅ローンが残っている場合は、借入先の金融機関に了解を得てから所有権移転登記をしないと契約違反とみなされる可能性があります。住宅ローンを一括返済するように求められることもあるので気をつけてください。

確定測量にかかる費用

所有権移転登記にかかる費用には、次の2つがあります。

1登録免許税

2司法書士への手数料(登記手続きを司法書士に依頼する場合)

それぞれどのくらいの金額になるのか、詳しく見ていきましょう。

1登録免許税

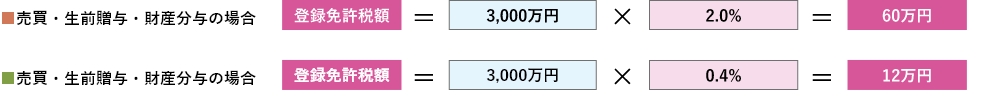

登記手続きの際に課される登録免許税は次の式で計算します。

課税標準とは固定資産税評価額(固定資産課税台帳の価格)や登記所が認定した不動産の価格を指します。 固定資産税評価額は国土交通省が公示する地価公示価格の約70%程度が目安となり、各市町村が3年に1度算定し直します。

税率は所有権が移転する理由によって、次のように異なります。

| 登記原因 | 税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| ■ 売買による移転登記 | 2% | 土地は1.5%、建物は0.3% |

| ■ 贈与・財産分与による移転登記 | 2% | - |

| ■ 相続による移転登記 | 0.4% | - |

例えば、固定資産税評価額が3,000万円の土地では

となります。

不動産の売買では、本来は売主・買主の双方が連帯して登録免許税を負担することになっています(「登録免許税法第3条」より)。

しかし実際の取引では買主側が全額支払うのが慣例となっており、通常は売主側は登録免許税を負担しません。

また、期間限定ではありますが、所有権移転登記の登録免許税は一定の要件を満たせば税率の軽減、もしくは免税となることがあります。

詳しい要件は次の通りです。

■ 税率の軽減

軽減税率とその要件、適用期限を表1.に示します。

| 対象 | 軽減税率 | 要件 | 適用期限 | |

|---|---|---|---|---|

| 土地(※1) | 1.5% | ・売買による取得であること | 令和8年3月31日までの登記 | |

| 建物 | 居住用家屋(※2) | 0.3% | ・自己の居住用家屋であること ・建物の床面積が50㎡以上であること ・新築、または取得後1年以内に 登記をすること |

令和9年3月31日までの家屋所有 |

| 特定認定長期 優良住宅(※3) |

戸建て:0.2% マンション:0.1% |

|||

| 認定低炭素住宅(※4) | 0.1% | |||

| 特定の増改築が された住宅用家屋(※5) |

0.1% | |||

※1 租税特別措置法第72条1項1 ※2 租税特別措置法第73条 ※3 租税特別措置法第74条1項2 ※4 租税特別措置法第74条2項2

※5 租税特別措置法第74条3項1、2

■ 免税

免税の適用条件は以下の通りです。

土地の相続で、令和7年3月31日までに受ける登記において次のどちらかを満たす場合

・相続人が移転登記をする前に死亡し、その死亡した相続人を名義人として登記する

・土地の価額が100万円以下である

2司法書士への手数料

登記手続きを司法書士へ依頼する場合は、司法書士への手数料が発生します。

手数料は事務所によって異なり、地域差もあります。

また、所有権を移転する理由によっても変わります。

司法書士へ依頼する場合は何社かに見積もりをとり、価格が適正で相談しやすいところを選ぶようにしましょう。

司法書士への手数料の大体の目安を、所有権の移転理由別に表2.に示します。

| 所有権を移転する理由 | 手数料の目安 |

|---|---|

| 売買 | 2~11万円ほど |

| 相続 | 3~12万円ほど |

| 生前贈与 | 2~8万円ほど |

| 財産分与 | 2~9万円ほど |

所有権移転登記の流れと期間

所有権移転登記のイメージをつかむために、手続きの流れと期間を把握しておきましょう。

1所有権移転登記の流れ

手続きを司法書士へ依頼する場合と自分で行う場合に分けて、それぞれの所有権移転登記の流れを紹介します。

■ 司法書士へ依頼する場合

手続きを司法書士へ依頼する場合は、次のような手順で登記を進めていきます。

【手順】

1. 司法書士を探して依頼

2. 登記申請書・委任状・その他の必要書類を司法書士へ提出

3. 司法書士が登記申請を代行・法務局の審査

4. 司法書士から登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る

5. 司法書士へ手数料を支払う

司法書士へ支払う手数料は事務所によって異なります。

司法書士を探す時は複数社に見積もりをとって比較検討し、どこに依頼するか慎重に選びましょう。

司法書士へ登記申請の代行を依頼する場合は委任状が必要となるので、司法書士の指示に従って記入してください。

法務局の審査が済んだ後は書類を受け取り、司法書士へ手数料を支払って完了となります。

■ 自分で行う場合

手続きを自分で行う場合は、次のような手順で登記を進めていきます。

【手順】

1. 法務局で登記申請書・その他の必要書類を入手

2. 登記申請書・その他の必要書類を作成

3. 登録免許税の計算

4. 登記申請書・その他の必要書類を法務局へ提出(窓口・郵送・オンライン)

5. 登録免許税を法務局へ納付

6. 法務局の審査

7. 法務局から登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る (窓口・郵送)

法務局での審査中に書類の不備があれば差し戻されるので、その時は修正して再提出しましょう。

手順7.において、書類を法務局の窓口で受け取る際には身分証明書と登記申請書に押印した印鑑が必要になります。郵送での受け取りも本人限定郵便でのみ可能です。

2所有権移転登記の期間

所有権移転登記をして名義変更が完了するまでの期間は、おおよそ1ヶ月ほどです。

法務局での審査だけでも通常は1~2週間ほどかかります。

用意する書類が多い相続での名義変更の場合は、さらに2週間ほど多く見積もっていた方がよいでしょう。

郵送で書類をやり取りしたり、法務局へ出向く都合がつかなかったり、書類の不備を修正したりなどがあると、さらに期間は延びます。

司法書士へ依頼した場合はもう少しスムーズに進むでしょうが、それでも法務局の審査時間は変えられません。

所有権移転登記で名義を変更する際は、時間に余裕をもって取りかかりましょう。

必要な書類

登記手続きの際に用意しなければならない書類は、所有権を移転する理由により異なります。

必要となる書類(登記申請書と委任状以外)を所有権の移転理由別に表3に示します。

| 所有権を移転する理由 | 必要な書類 |

|---|---|

| 売買 | ◎売主側 ・登記識別情報通知(登記済権利証) ・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) ◎買主側 ・住民票 ◎その他 ・売買契約書(登記原因証明情報) ・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) |

| 相続 | ◎被相続人(亡くなられた方)の分 ・戸籍書類一式(戸籍謄本、除籍謄本など) ・住民票の除票(登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの) ◎相続人の分(全相続人の3ヶ月以内のもの) ・戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・住民票 ◎その他 ・遺言書や遺産分割協議書など(登記原因証明情報) ・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) ・相続関係説明図 |

| 生前贈与 | ◎被贈与者側 ・登記識別情報通知書(登記済権利証) ・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) ◎受贈者側 ・住民票 ◎その他 ・贈与契約書 (登記原因証明情報) ・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) |

| 財産分与 | ◎分与者側 ・登記識別情報通知(登記済権利証) ・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) ◎被分与者側 ・住民票 ◎その他 ・財産分与協議書(登記原因証明情報) ・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) |

売買・生前贈与・財産分与の3つのケースでは、登記原因証明情報として用意する契約書以外、基本的に同じ書類が必要になります。

もし書類作成の段階で不明点がある場合は、法務局に相談予約をして手続きの案内をしてもらうことも可能です。

申請時に安心して手続きできるように、予め疑問を解消しておきましょう。

Q&A

Q 不動産の売買をした後で、所有権移転登記をせずに放置しているとどうなるのですか?

A

登記簿上の名義人を換えないことにより、次のようなデメリットが生じます。

<買主>

・不動産の所有権を第三者に主張できないので、権利争いで揉める可能性がある

・不動産を担保にできないため、金融機関から融資が受けられない(住宅ローンが組めない)

<売主>

・登記名義人として、自治体から固定資産税や都市計画税が課される

(本来は新しい所有者である買主が支払うべきものなので、売主から買主に請求することは可能)

・土地上の工作物が他人に損害を及ぼした時に責任を問われることがある

売買の場合、所有権移転登記は義務ではありませんが、所有権を証明できないと権利争いや二重売買につながりかねません。 リスクを避けるため、できるだけ早く登記を済ませましょう。

Q 所有権移転登記はオンラインでも申請できますか?

A

はい。詳しくは法務省「不動産登記の電子申請(オンライン申請)について」をご参照ください。

Q 最寄りの法務局がどこかわかりません。

A

法務局「各法務局のホームページ」で管轄の法務局をご確認できます。

Q 所有権移転登記の「相続」には遺産分割(※6)や遺贈(※7)も含まれますか?

A

はい。遺産分割や遺贈も含まれます。

※6 遺産分割・・・法定相続人全員で相続財産の分け方を決めること

※7 遺贈・・・法定相続人ではない人に遺言書で財産を譲ること

Q 親族と疎遠で遺産を把握していません。親族が亡くなってから3年経ってしまいましたが、法定相続人は過料を科されてしまいますか?

A

相続での所有権移転登記の義務は、家や土地を相続したと「知った日」から発生します。

従って、相続対象が具体的になっていない期間は日数としてカウントされません。

相続する不動産を具体的に認識した日から3年以内に所有権移転登記をすれば過料は発生しませんので、ご安心ください。

Q 所有権移転登記の登録免許税率は土地でも建物でも同じなのですか?

A

同じです。

所有権移転登記の登録免許税率は売買や相続のように所有権移転の理由によっては変わりますが、対象となる不動産の種類による違いはありません。

まとめ

この記事では、所有権移転登記とはどのようなものなのか、誰がどのタイミングで行うのか、かかる費用や期間、必要な書類などについてお伝えしました。

これら登記条件の違いを所有権の移転理由別に表4.にまとめます。

表4. 登記条件の違い

所有権移転登記は、登記簿上の不動産名義を正確な情報に換える手続きです。

余計なトラブルに巻き込まれないためにも、不動産の名義変更をする時は速やかに登記を行い、第三者に権利を主張できるようにしておきましょう。

不動産の売却や購入を検討している方は是非リビングライフにお任せください。

弊社は司法書士とも連携しており、相続や生前贈与、財産分与などで譲り受けた土地・家屋の売却実績も豊富にございます。

皆さまが安心してお取引できるように尽力いたしますので、お気軽にご相談いただければ幸甚です。

リビングライフは1990年の創立以来、「住まいから始まる幸せの生涯設計を提案する」という理念を掲げ、お客さまと共に歩んでまいりました。

これからも土地家屋の売買や賃貸物件の仲介、節税や資金計画へのアドバイスなど、不動産に関するサポートを通じて皆さまに寄り添い、ニーズに応えられる会社であり続けたいと考えております。大田区・品川区を中心とした東京城南エリア、川崎市・横浜市を中心にした神奈川エリアでいつでもご連絡をお待ちしております。

関連URL

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法):https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

国税庁「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf

国税庁「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf

租税特別措置法:https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026#Mp-Ch_5

長期優良住宅の普及の促進に関する法律:https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000087

都市の低炭素化の促進に関する法律:https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000084

法務省「不動産登記の電子申請(オンライン申請)について」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html

法務局「各法務局のホームページ」:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html